- 相關推薦

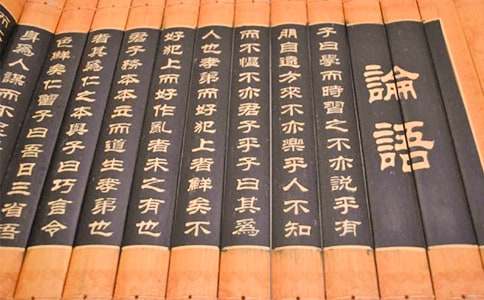

《論語.里仁篇》第十章讀后感

細細品味一本名著后,相信大家的收獲肯定不少,為此需要認真地寫一寫讀后感了。那么如何寫讀后感才能更有感染力呢?下面是小編為大家整理的《論語.里仁篇》第十章讀后感,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

《論語.里仁篇》第十章讀后感 1

第十章 子曰:“君子之于天下也,無適也,無莫也,義之與比。”

此章重點在于說君子所言所行、所作所為的標準就是一個義字。誰是君子? 君子是孔子時代的士大夫,有一定的社會地位,身份至少也是屬于士了。可是在禮崩樂壞的那個時代,傳統意義身份的君子真能按照君子之禮處事待人嗎?不一定!所以身為君子,其處事標準就成了一個特別重要的問題凸現出來!對于這個問題,孔子首先關注的是天下,“君子之于天下也”,也就是說,君子所作所為是關乎天下百姓的事情了。《說文解字》說:“適,之也”,是宋國、魯國的話。清儒段玉裁曰:“往自發動言之,適自所到言之。”《爾雅》解釋:“適,往也”。此外,適還有其他的意義,如嫁等意思。按照“無適也,無莫也”這個句式結構,“適”與“莫”相對,相反相成。“莫”作為副詞是否定的意思,如:莫能得(《史記·魏公子列傳》)、慎莫留(《玉臺新詠·古詩為焦仲卿妻作》)、莫能守(《墨子·公輸》)。莫還可做名詞、動詞用,如羨慕等意思。盡管“適”和“莫”可以互文見義,然而由于詞義的`歧義性,在《論語》成書后這句話就有許多不同的解釋了。而“比”字義變化不大,如比肩之比。更民間說法更為親切,如:比一比,看一看,即是拿什么做標準比量的意思。

朱熹《集注》說:適,專主也。春秋傳曰“吾誰適從”是也。莫,不肯也。比,從也。謝(謝良佐)氏曰:“適,可也。莫,不可也。無可無不可,茍無道以主之,不幾于猖狂自恣乎?此佛老之學,所以自謂心無所住而能應變,而卒得罪于圣人也。圣人之學不然,于無可無不可之間,有義存焉。然則君子之心,果有所倚乎?”

明儒蔡清沿用謝氏之說,說:“言君子于天下一切之事,初無必為之心,亦無必不為之心,顧義之所在。何如而惟義是從耳?如理果當為則為之,理果不當為則不為。義者,事理之所宜也。義果當行則行,其行也以義,非吾有心于行也。義果不當行則不行,其不行也亦以義,非吾有心于不行也。若有心于行則是適也,有心于不行則是莫也。此三句語勢要相連說,言無此二者只有一義耳。無適無莫不是住語處。若無下一句,亦不成說話。無適無莫不必言先有云云。只是應事時節?事之理合。如何便依道理處之?吾一無容私耳。適是偏這一邊,莫是偏那一邊,義之與比。又不是兩邊都要有,看理在何邊?理在這邊便一向這邊去,不復顧那邊。理在那邊,便一向那邊去,不復頋這邊。若從兩邊取,便是子莫之執中矣。此正所謂時中者也,此正是不任情而任理。比,從也。與比者,與義比也。謂只倚在義一邊去,如倚靠之倚。義之與比,事事到面前都元自有一個義在,不用外面討一個義來應他,但吾以心制之而已。

清代劉寶楠《正義》曰:此章貴義也。(適),厚也。莫,薄也。比,親也。言君子于天下之人,無擇于富厚與窮薄者,但有義者則與相親也。

其實,這個義只是知止后的一種符合禮制的關系,如君臣有義。而在現代法治社會中,在調整人與人之間關系時,也存在著一種義,這個義首先是人人自由平等,在國家法制面前人人應當具有的契約精神。其次,在遵守法律、維護社會正義的前提下,人與人相互應有的一種擔當和信任。最后,義是一種人之為人的現實主體道德自覺的品質。

《論語.里仁篇》第十章讀后感 2

該句極為簡略,朝夕不過一個白晝之間,時間極短。《說文解字》有:“聞:知聞也,從耳,門聲。”《墨子經上》有:“聞,耳之聰也”。 《禮記·大學》有:“心不在焉,視而不見,聽而不聞”。 韓愈《師說》有:“是故弟子不必不如師,師不必賢于弟子,聞道有先后,術業有專攻,如是而已”。這句話之“聞”即其本義,“聞”即知道的意思。而“聽而不聞”則是不知道的意思。

《中庸》引孔子語“道不遠人。人之為道而遠人,不可以為道。”《中庸》第一章曰:“天命之謂性,率性之謂道,修道之謂教。道也者,不可須臾離也,可離非道也。是故君子戒慎乎其所不睹,恐懼乎其所不聞。莫見乎隱,莫顯乎微。故君子慎其獨也。喜怒哀樂之未發,謂之中;發而皆中節,謂之和;中也者,天下之大本也;和也者,天下之達道也。致中和,天地位焉,萬物育焉。”

由此,可見“朝聞道,夕死可矣。”就是“如果一旦聞達道的'真諦,即使不久就死去,也死而無憾了”。其實,人生活在天地之間,認識外在的世界容易,而人認識人自己就不容易了,何況人要認識人之所以為人的道理呢?

后來,清代劉寶楠沿用了邢昺的疏理的觀點,在《論語正義》中說:“此章疾世無道也。設若早朝聞世有道,暮夕而死,可無恨矣。言將至死不聞世之有道也”。孔子生活在禮崩樂壞的時代,有這樣的感嘆也就正常了。不過,什么是道仍然是至關重要的問題,因此筆者認為這個道就是為人之道,成圣之道,也就是仁道。這種認識也是基于孔子生活時代的歷史背景而確定的。

朱熹之說當然也是由其歷史背景決定的,有明顯的理學傾向,他說:道者,事物當然之理。茍得聞之,則生順死安,無復遺恨矣。朝夕,所以甚言其時之近。程子曰“言人不可以不知道,茍得聞道,雖死可也。”又曰:“皆實理也,人知而信者為難。死生亦大矣!非誠有所得,豈以夕死為可乎?”

《論語.里仁篇》第十章讀后感 3

讀完《論語》,坐著發呆,迷茫中,《莊子》. 秋水中的一句話,浮在心頭。 “德國人,火弗能熱,水弗能溺,寒暑弗能害,動物弗能賊。不是說它薄,言察乎安全,寧愿禍福,也不愿意去。”

孔子在中國歷史上的角色是什么?

是一位在文化封凍的河流上用肩膀拉船的纖夫,是一位在“人治”與“專制”之間撐船的擺渡人。

一個自由的思想家,卻因為世事的束縛、統治的變化、被哄抬或被排斥,終身在困境中追求不成功的“仁”理想。

善良的`人一直在呼吁同情弱者,但他們總是把德國人列為強者,這似乎自然不屬于同情的范圍。事實上,世界上大多數優秀的人都成為了最弱的弱者,因為他們的分享、競爭和排斥。

孔子就是最好的例子。

在談論理想時,淺淺的一句話:“我和點一樣!”(“莫春,春裝已成。冠軍五六人,童子六七人,沐浴在沂,風中翩翩起舞,詠而歸。)已經冷漠的失望怎么能不讓人嘆息呢?

《論語》中沒有太多華麗的辭藻,而是簡單的道理和以身作則。仔細想想周圍的人。

這些性格經常被展現出來,但我們很少如此清楚地看待那些習慣于冷漠的人。也許在中國的血液里,有“紳士”的影子,只是通過孔子等到德國的吐痰,凝固了它,現在用墨水,代代相傳。

也許德國人從不抱怨,通過字里行間,只能隱約看到孔子的無奈。記得有人曾經說過:“一半的論語治天下。”孔子有一整部《論語》,只留下無奈的忍耐。

【《論語.里仁篇》第十章讀后感】相關文章:

論語為里仁全文及譯文04-03

論語中寫仁的語句06-24

論語中寫仁的句子精選09-28

論語里仁篇全文及譯文04-30

《里仁》閱讀答案11-10

關于論語中寫仁的句子08-09

《論語》里的經典句子07-23

論語讓我明白了“仁”和誠信作文11-21

論語里仁篇讀書筆記范文05-06